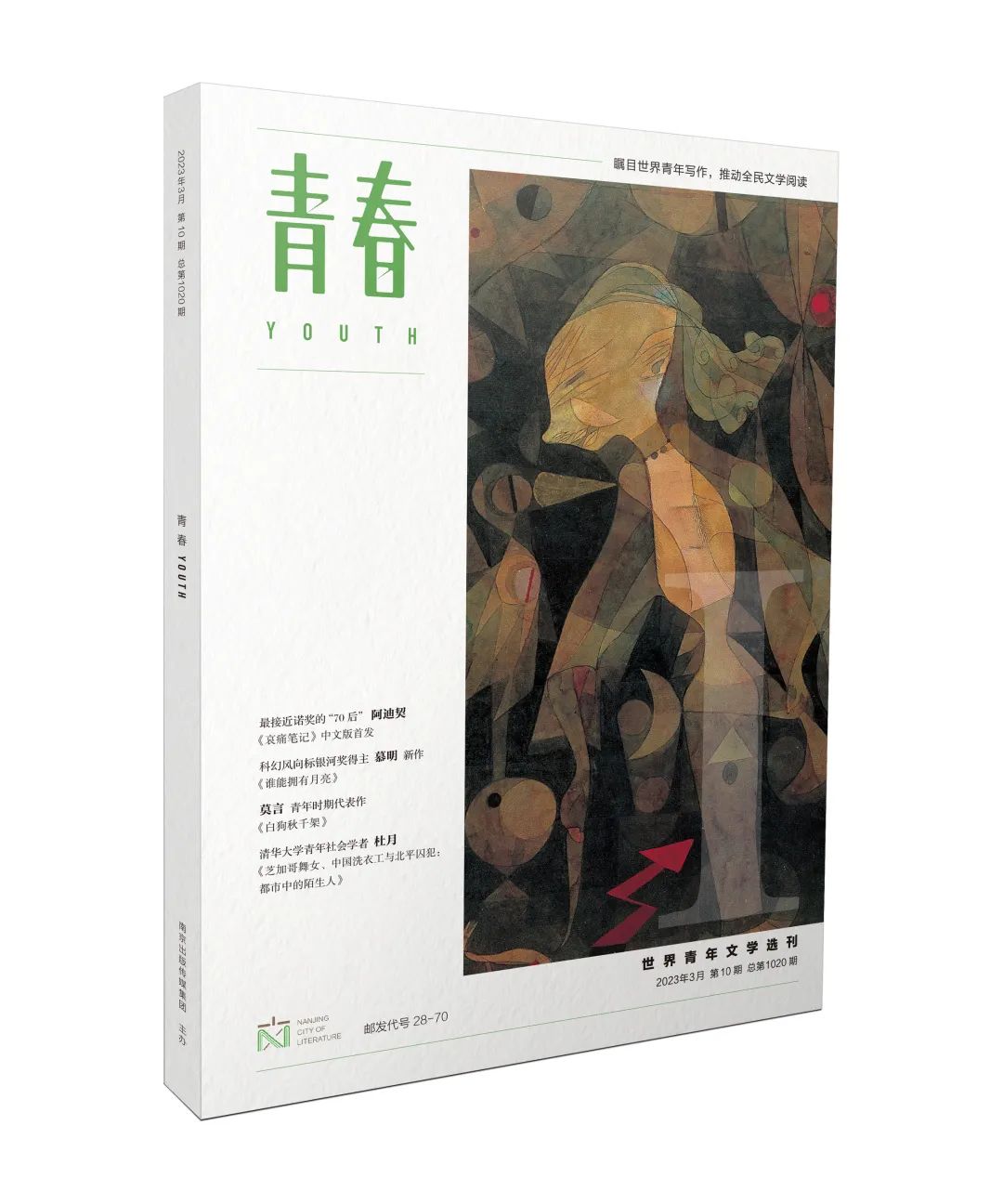

编者按 1983年7月,王蒙老师给《芳华》文学丛刊创刊号题辞:“芳华必要文学的光彩”“文学必要芳华的活力与热情,芳华的率真与勇气”。 2023年3月,我们以复刊的名义,创刊《芳华》(天下青年文学选刊),盼望复兴的是20世纪80年代文学黄金期间的青年气。 这是一本天下眼光的文学和青年气质的文学季刊,内文208P,封面折页,双色印刷。 #芳华好书榜##芳华文学奖##期刊保举# 本期亮点 最靠近诺奖的“70后” 阿迪契 《哀痛条记》中文版首发 科幻风向标银河奖得主 慕明 新作 《谁能拥有玉轮》 莫言 青年时期代表作 《白狗秋千架》 清华大学青年社会学者 杜月 《芝加哥舞女、中国洗衣工与北平犯人:都市中的生疏人》 苏童、迟子建、石一枫、李娟、托卡尔丘克……作品精选  邮发代号28-70 《“轻盈的玉轮大放光彩”》 在晚云上 董夏青青 群山高举。阿克鲁秀达坂西侧的03号雪峰,铅矿一样沉静,在雾霭凝聚的白光中漂泊。鹰在夕阳里乘着上升的气旋,带着它自身凯旋之美。 每年这时间,七八月份,连队会进山与南部疆域线相接的第一四一团第连续会哨一天。先辈点位互赠锦旗,聚餐时再互送礼品。临行前,副团长让随行的司务长核点一遍物资。司务长的爱人前两天来电话,大夫说他们刚要上的第二个孩子不再吸取母体营养,必须停止妊娠。连长本来不让司务长这一趟跟着进山,但引导员说有副团长到场,保障工作照旧得找可靠的人。司务长嘴里念念有词,挨个翻了翻马背上的背囊,过会儿来陈诉说:“副团长,可以走了。” 这个季候进山巡逻,一样平常选择晨间出发。当时山谷气温低,少有融雪,河水量小安稳。比及中午,山谷中晒化的积雪奔流而下,下战书七点左右河里就开始发大水。这次会哨的03号峰海拔4529米,途中翻过两座山。清晨从连队走,夜里在护边员萨哈提家苏息一夜,第二天一早十点左右就能到达阿克鲁秀达坂的前哨点。 一行人骑着连队的十二匹马,跟站在营房台阶上的引导员和全连弟兄招招手,就向西面山里进发了。 下战书六点多,骑马过回水湾。一个一期士官拽着缰绳在岸边打转,他的马怕水,不愿下。士官跳下马,抚摸马头,给它梳理鬃毛。牵着马在河滨站了一会儿,之后再上马,骑着它绕行小跑了两步。将要下水时,马忽然在岸边急停,把士官甩进河里。副团长和连长闻声喊声掉头归去,瞥见卫生员抛出背包绳给他。士官伸手够了两次没遇到绳子,被激流冲到了河流七八米宽的地方。这时他睁开四肢,摆荡胳膊,扑棱几卑鄙回了岸上。 “乖乖,头一回见青海来的会游泳。”卫生员说。 青海士官的马把他撂进河里就跑了,连带马背上的背囊。卫生员给他裹上毯子,拿了一瓶水、一个馕。他和别的人招招手,本身往回走了。 斜阳已西沉,气温骤降。映照在他们身前山冈上末了一抹明晃晃的余晖也已淡去。松林色的夜间到来了。连长将脑壳缩紧,听马蹄噌噌地踏击着岩块。副团长骑乘的那匹棕栗马,发出一声低沉和缓的嘶鸣声。 “它的马掌。”副团长回过头来看着连长,下巴朝他骑的马努了努,“蹄钉松了。” “想着走山路不消跑,还没补。”连长说。 副团长用脚碰了碰马肚子上的背囊,回过身去不语言了。 司务长勒了一把缰绳,马头靠向连长。看看连长再瞪了一眼副团长,嘴角一瘪,意思是说,副团长刚怎么没飙? 连长也瘪了瘪嘴,表现不太清晰。连长手伸进内兜,摸出一根烟递给司务长。他伸出戴着皮手套的左手稳本地接住,轻轻插进棉帽的卷边里。 看远处附近。云云巨大的空间一度有过海洋,而如今,光阴悠远,冰层凝固。各种事物都逐步离开了海洋的属性。只有玉轮仿佛忠于往昔的韶光,依然在老地方。 到萨哈提家时已近夜里十一点,撤除路上一个士官的马踩进旱獭洞伤了前蹄,带马返回连队,一行另有十人。萨哈提和他妻子在大屋里烧奶茶,焖羊腿肉抓饭,连长和司务长在杂物间炖杂烩。 当时,连长刚上山任职。晚上司务长来连部,说在山下刻了两枚章子送给他,一枚公章,一枚私章。公章用的宋体字,私章用的楷体,私章侧边刻着“恭喜发财”四个小字。过了几天,司务长来找,问怎么不消他给的那枚私章,连长说这里不是发财的地方。之后在连队这两年,司务长对财政的事比力可丁可卯。 “你媳妇怎么样了?”连长问司务长。 “还可以。”司务长蹲下捣了捣灶底的柴说。 “有个儿子实在也可以了。” “就是。” “咸不咸?”连长问。 司务长从锅里冒出来的热气抓了一把,往脸前一闻:“嗯,还可以。” “那肯定够咸,吃你的饭就是伤肾,我跟你说。”连长说。 “你少弄两下肾好好的。”司务长说。 卫生员嚼着黄瓜进来了,蹲在灶前捅了捅柴火。 司务长边说边在锅里翻铲子:“一回家儿子就叫我讲故事,回回都是葫芦娃大战奥特曼,再真没得可讲了。” “那你给他讲葫芦娃大战七仙女啊。”卫生员说,“还能隐身呢,又是水又是火。” “还能大能小呢。”连长说。 “哎。大,能兴云吐雾;小,则隐芥藏形。”卫生员说。 这会儿一个士官抱着一沓子馕进来,对卫生员说:“说龙呢吗?” 卫生员看了他一眼:“说你呢。” 两锅炖菜端到炕上很快捞完了,就着连队大棚里摘的鲜黄瓜,喝点背囊里带的可乐,萨哈提妻子端上来的羊腿肉抓饭也被吃得精光。萨哈提搬进来一袋羊粪饼,司务长和两个二期士官在炕前架火。几个士官去了隔壁屋打钩机。副团长盘腿坐在炕中心,伸手摸了摸右面土墙上结着的霜。 这是副团长从野战师作训科调来团里任职的第五年。他想,这照旧个说得已往的年初,假如再待上两年不调职,他父亲就该说这是个诡计了。像父亲当年在正师职岗上退休,他说这是被人算计的诡计。 犹记得军校结业时,父亲说:“你爷爷是团职干部,我是师职干部,对你没要求,本身看着办。” 父亲从来不提详细要求。这促使他选定了一种文明的、不愉快的堕落情势—凡事寻求最审慎妥帖的一面,拒绝任何鲁莽、草率,限定统统料想之外的精力开释。军校期间,他状态积极,并不由于他爱惜学习时机,或对参军真正有爱好,他只是服从安排,照猫画虎。结业两年,刚从野战师下层调到构造那段时间,每晚加完班,得吃上两片睡美宁才气睡一会儿。 回家用饭,父亲抢过母亲手中给他添饭的碗摔在客堂里,要他放下筷子去茅厕照照,一个武士蓬头垢面,胖得像头猪。他不会说本身神经衰弱,周末加班,两天睡了四个小时;也不会说他总在事变出不对时求全谴责身边同事,他们少少打搅他,也从来没有约请他到他们的家,热闹地吃上一顿。为什么他们这拨大院的孩子,明显可以出去做任何一种工作,却像一捆湿柴堆在这里。为什么父辈越挺秀,他们越松垮。为什么一,为什么二。 父亲在去职前那段时间,积贮着猛烈的斗志。身上的慢性湿疹和神经性皮炎发作频仍,仍逼迫性地不绝洗手。他坐在父切身旁看消息,父亲接了一个电话后返来坐下,盯着电视里的洗衣液广告双手反复搓揉,毫偶然识地撕拉甲盖边沿和手掌皴起的皮痂。他以为那双手想说点什么,说出某种汗青性的、古老的惶惑。他也想站起来洗个手了。 屋里架起火来有些燥热,脸烫得很,脚像结了冰。连长翻开挂在门口的毛毡走出屋去,深吸了一口山谷里严寒的夜气。积雪覆盖的山脊丰富、整齐又浑圆,白过冰。月光直直切下,在雪上发出微蓝的光。这里没有烧羊粪的烟味;没有米饭、黄萝卜丁、奶疙瘩、奶皮子、羊腿的香味;没有萨哈提炕上从厚毡子里冒出来的烈酒气;没有人挤在一起嘴里嗝出来的潲味和脱下作战靴的酸臭气。 他们骑上来的马伫立在畜生棚里,厚重的鬃毛披盖着它们的脸。副团长骑乘的棕栗马喷出一声鼻响,雾气在空中凝聚成微小的冰珠。结实的肌肉随前腿迈步时拉伸,带出一阵热气。过会儿,棕栗马收回它的腿,定在那边,和连长一起嗅着棚下香甜的甘草气。  副团长上任第二年。有天下战书,连长和司务长在大棚里扎架子,引导员在荣誉室磨石头,各班有的睡觉,有的打游戏。副团长的车开到营房跟前,连队值班员才瞥见。文书去荣誉室把引导员叫下来时,副团长已径直跑上二楼,踹开一班、二班、三班的门,又跑下楼踹了炊事班的门。“一帮肉头。”他边踹边喊。整个契利尔边防连在营区职员,除了哨兵,三分钟后都跑进大厅。副团长解开迷彩服拉链,要连长打开枪械室,他走进去,拿起一杆枪摸了摸灰,拉栓试了两把,放下枪,一脚踹翻了凳子。 引导员拽下迷彩帽扔在地上,回连部关门上了锁。连长聚集连队,请副团长发言。副团长阴森地看了全部人一眼,说你们本身看着办,就和陪他一起上山的作训股长下山了。 副团长的车还没出连队,引导员的告状电话就打到了团部。政委到山上时已是夜里,车停在连队大门口拦车的吊杆前,政委等了等,见吊杆没有升起来,就下车步行进了连队。引导员拉起袖子,给政委看胳膊上被铁丝划的血道子。跟政委说,全连除了站哨值班的,大朝晨都跑去界限线拉铁丝网,干到下战书才返来。连长在菜地里绑西红柿架子,他在磨石头,各人都原地休整,体现还要怎么好?政委劝慰他,意思是,副团长从野战队伍调过来,对边防连的要求也是依凭老单元的尺度。 那天后半夜,引导员回屋写查抄,连长和政委在招待室又坐了会儿。政委说这两天他闺女在学校跑体能伤了右膝的半月板,怕她蒙受不住练习强度会烦闷。如今又怕引导员大概副团长不顺应情况烦闷了。连长给他点了根烟。政委在这个位置上待了八年,有时间以为他不外是一个人,有着人应有的限度。 听政委讲,副团长的父亲原是军分区的师职首长。副团长大概从来不消像引导员如许可怜,操着一口云南腾冲的山生齿音报告委曲。他的职业生命从其父亲出息初备形态时就已成形。 大屋里热气缭绕,蓝色的香烟从副团长的鼻孔里喷出来。刚才连长掀门帘出去了,此时屋里就他一人。对面屋子打牌、起哄的喧华声传过来,油、蛋、羊腿肉、烂白菜的香味在他的肠胃里暖烘烘地发酵。饱是饱了,他还想再掰半个馕泡奶茶解馋。 从前在家用饭,父亲要求每餐光盘。有一次母亲看他回家,多炒了两个小菜,父亲就在桌上骂起来,说他母亲办事没有筹划。他母亲不吭声,笃志吃,把多做的菜都咽进去了。他母亲嫁人之前在毛纺厂当质检员,喜好拿点出口的毛料做衣服裙子。如今,父亲要求他母亲买衣服不凌驾五百元。他在军校时给母亲买了一件羊绒衫,母亲收起来不停不穿,过两年他想起这事,母亲找出来一看,已经被蛀了些洞穴眼。 在漫长的生存过程中,他默认了母亲的态度,与母亲一起领受父亲的要求和意愿。高考前夕父亲很少回家,抵家必是列出几项对他的不满足。父亲走后,母亲继承回到电视机前坐下,不发一语。他带着书走到院子里的小树林,点上烟先吸两口,烟头再照胳膊上摁两下。 工作后不久,父亲表彰了他。谁人周末他一瘸一拐地回抵家,提及单元分给他的老房子紧挨着垃圾站,那天看出太阳,开了会儿窗户。晚上放工回家一开灯,客堂的窗帘上爬了几十只苍蝇。他拿起苍蝇拍去打,苍蝇四散飞进各个屋子。追着打了两个多小时,另有几个钉在客堂天花板上。他找来一把高凳子踩上去,用力挥拍子时面前忽然一黑,凳子向前滑倒,人摔了出去。他母亲听完太息,说也不找找人,要套新一点的房子。他父亲骂了他母亲几句,告诉他归去本身掏钱安个纱窗。凡是做大事的人都能忍耐。不要开口要好房子,给别人留口实。又提及听战友讲,某某的儿子当了团长,在练习场上夺过兵士的枪,对天铛铛连放了好几发以示自我庆贺。父亲说,这种楞头青没前程。照旧本身儿子好,办事沉稳,不多言多语,是成事的质料。那天晚上,父亲进他屋坐了一会儿,放下一瓶安眠药。 前些年,父亲另有本身的一摊事分散精神。如今,他感觉那些被重新变更起来的不甘、愤懑,都会合到他身上,而他无法说出那句话。他只是告诉父母,他在喝减肥茶,瘦了之后体能会很快回升。 他看了一眼刚从屋外进来,坐在炕沿上的连长,他的右手胳膊肘搭在屈起的右腿上,整个身子一副防卫的架势。他知道连长的父亲是当警员的,连长身上也有那么点意思。他小口小口地啜着碗里凉下来的奶茶,忽然呛着咳了起来。没放稳的碗倒向一边,毡子上出现一小片湿渍。 “去把锦旗找出来。”语言时他的鼻孔还在不绝地掀动。“挂起来弄展一点。”说完端起碗把剩下的茶底抿得干干净净。 “这个包里没有。”司务长舔了一圈嘴唇说道。 “几个背囊你都找了?”连长两手在包里翻找,朝放背囊的墙角扬了扬脖子。 司务长连连颔首,结结巴巴地说:“我卷巴卷巴放进筒里,谁人筒也找不见了……似乎真是挂在门背面忘拿了。”司务长直起脖子到处张望。 连长找出北斗手持和连队接洽,等了一会儿,没有复兴。 副团长走进来,线条分明的嘴唇紧闭,绷着面貌。 “没找到。”连长说。 “没找到照旧没带。”副团长说。 “应该是忘带了。”连长说。 “应该是?” “我给连队发信息了,大概充公到。”连长说。 副团长毫无心情地盯着司务长:“那准备怎么办?来日诰日跟人家说锦旗落连队了?” “我归去拿。”司务长说。 “如今几点?”副团长问。 “十二点。”连长说。 一行人聚到屋里。探讨让一个二期士官去东南边向的武警边防哨卡,找他们用卫星电话和连队接洽,连队派人往上送,连长和司务长骑着马往下跑,夺取早一点会集,拿上锦旗就往回返。顺遂的话,来日诰日一早能赶返来。 几人一道去畜生棚里牵马,之后二期士官向南面去了,连长和司务长向山下骑行。脚蹬透过鞋底传来凉意,固然天这么冷,连长照旧以为口渴。 司务长给连长递烟,说本身大意了,连带害了他一下,过意不去。连长接过烟,点着抽了两谈锋跟他说,刚才的炖菜放多了盐。 连长的父亲在他读小学时照旧下层刑侦警员。有年市里发生一起杀人碎尸案,抽调他父亲已往协查。一连一周的现场勘查中,他们只提取到碎尸用的钢锯,就是找不到作案刀具。那天父亲跟着侦查指挥员和专案组同事去另一个关联现场查找分析。指挥员随手从写字台的笔筒里拿出一把美工刀,裁开几张A4纸分发下去,让他们现场做观察陈诉。中午发盒饭,父亲端着他的饭盒坐到写字台上,把美工刀和那沓纸往边上一推。过会儿父亲放下盒饭,拿起美工刀对着光看了又看。他拆开美工刀,在刀鞘里发现了被冲洗后残留的血迹和人体构造。 父亲由此受到上级器重,开始岗位变更。连长高二时的大年月朔,叔叔来家用饭。父亲陪他在小屋里喝酒,叔叔提及要他留意一点,别贴着个别人走太近。父亲哈哈大笑,说在儿子出生那天,他去一家旅店办案,推门进去,受害人仰面倒在血泊中,一枚弹丸从其眉心穿过。父亲看到他的手中,尚牢牢地握着一把扑克牌。一副好牌。 半年后,连长父亲的上司被查,他随之停职。那段时间,连长在银行工作的母亲眼压升高,青光眼愈加严峻,处置惩罚完手头客户的两笔贷款后去职。险些与此同时,父亲保住安全,得到一个重回下层岗位的时机。 连长升上高三那年,叔叔把在他们家楼下的那套房子腾出来,让他住进去复习。父亲在离家公交车程四非常钟的派出所当片警。有一天,父亲下楼给连长送切好的哈密瓜,连长说不想吃让他端走,他对峙往桌上放,被连长夺过盘子一把甩出去。父亲把碎盘子、瓜块扫干净,光脚在地上往返划拉了两趟,没语言关门出去了。第二天晚上,连长看桌上放着一部对讲机,拿起来时它响了。父亲问:“吃不吃哈密瓜?” 高考填报志愿,连长想报军校。父亲问他记不记得三岁那年,他的生日愿望是和爸爸一起穿警服上班。连长说记得。但如今,谁人愿望背后的秘密和魔力已经不存在了。那年父亲给叔叔讲的故事不错。摸到什么牌都好,能打出去就行。 送连长去学校报到不久,母亲做了青光眼手术。手术失败,视神经烧死。三个月里,母亲两次试图自尽。有一天父亲上班时接到母亲电话,母亲说假如他二非常钟内不能抵家,她就跳楼。父亲赶回家,发现母亲躺在阳台的藤椅上睡着了,额头延伸至太阳穴的位置上画着许多条黑道道。 一天晚上,母亲公布从本日起,她要做一个瞽者。父亲下了班回抵家倒腾家具,将摆设调解到得当母亲起居。再架着母亲胳膊一遍一遍认识走道。他一方面似乎想把那几年在外的蹉跎补返来,另一方面似乎是母亲在领着他走。母亲让他敬畏,给他盼望。 自从知道母亲再也看不见了,和她语言时,连长反而会用心致志地凝视她。不东张西望,也不会掏脱手机来看。偶然她边语言边转过头来面向连长。猛烈的阳光从她死后窗户斜照进来,让她的身影变得虚化。她的眼睛,那一对蓝色的瞳仁,使得她养成了一种心情,让她的样貌有了改变。那种心情不是伤心,也说不上愤怒,就像是她看到儿子小时间在作业本上,不停把阿拉伯数字“8”写成两个上下摆脱的“o”。或是药太烫喝不下去,先放在一旁,想起往复喝时已经凉了。 连长问她有什么愿望,她说想出去做个眉毛。从前她看不上同事文眉,以为不天然,如今本身也画不成。母亲文完眉毛那天下战书,连长陪她在小区散步。她让谁人院子里想看笑话的人大失所望。她冷静自若,无动于衷,看起来依然边幅清新,身姿挺秀。仿佛劫难发生在别家,与她无关。从前家里的生存好像通过一根看不见的线牵在或人手里,想收就收,想放就放。如今线挣断了。但他们从不以为生存已经到头,母亲在生存中的权势巨子至今真逼真切,这个家庭仍有一种深层的稳放心态。 人大概拿起一把裁纸刀,拿拇指推了两下就改变运气。大概本日能本身画眉毛,来日诰日就不能。也大概把锦旗装进筒子里,挂在门后忘了拿。 (出色继承)

“在看”的永久18岁哦~ |